歯内療法領域における低侵襲治療について 論文

こんにちは!今回は 日本歯内療法学会誌 令和5年5月号 に掲載された注目の論文を取り上げます。テーマは「低侵襲歯内療法」――高齢社会の到来とともに注目される、新しい歯の根の治療法です。

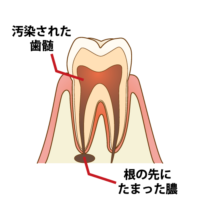

高齢化が進む中、日本を含むアジア諸国では、過去に治療を受けた歯が折れてしまうケースが急増しています。そこで、歯をなるべく削らず、長持ちさせるための「低侵襲」な治療法が注目されているのです。

石井信之教授(神奈川歯科大学)の論文です。

要約しますと。

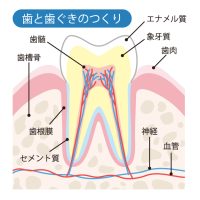

歯をなるべく削らない=割れにくい?

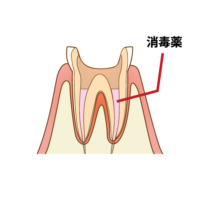

低侵襲歯内療法の一番のメリットは、歯質をできるだけ残すことにあります。従来の根管治療では大きく穴を開ける必要がありましたが、この治療法では最小限のアクセスで治療を進めることで、歯にかかる力を減らし、歯の破折を防ぐことができると報告されています。

でも本当にそれで大丈夫?― 清掃の精度に課題も

一方で、入り口を小さくすると、根の中をしっかり清掃できているのか?という疑問が残ります。根管治療の基本は「感染源の除去」なので、見えにくい・届きにくい場所があると治療の成功率に影響を及ぼす可能性があります。

そこで登場、超音波器具とマイクロスコープ

この論文では、こうした疑問に対して、**超音波器具やマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)**を活用することで、低侵襲でも十分な洗浄や治療が可能かどうかを検証しています。つまり、歯を削る量を最小限にしながらも、治療の質を落とさない工夫が試みられているのです。

まとめ 低侵襲アクセスが従来のアクセスよりも破折抵抗性に優れていることが有限要素解析で示された。しかしながら、臨床研究報告は不十分である。(中略)一般臨床医が実地されることは推奨されない。

感想 そのとおりです。低侵襲の方が歯質が残るので破折に対しての抵抗はある。ただし、根管内の清掃には限界がある。臨床の現場では、どこにどの程度の炎症があり、最終的な被せ物の形も踏まえながら臨機応変に対応している。もちろん、細菌を除去することを第一に考えて治療に臨んでいます。